日本の美しき伝統を知る

初めて能の舞台を観たとき、静かな動きのひとつひとつに心を奪われました。

言葉にしなくても伝わる想い、面の奥にある感情、舞台の空気そのものに惹かれ、

能や狂言、歌舞伎、舞台などの伝統芸能を観に行くようになりました。

今では、日本だけでなくアジアやヨーロッパなど世界の伝統演劇やショーにも関心を持ち、旅をしながら舞台を観る日々を送っています。

舞台芸術の魅力や各国の伝統の美しさを、ゆったりと、深く、一緒に見つけていただけたら嬉しいです。

人気記事

-

能面の増女や泥眼、生成、真蛇とは?歴史や特徴・演目での役割を徹底ガイド

能面の増女や泥眼、生成、真蛇についてそれぞれの特徴や成り立ち、名前の由来を詳しく解説します。代表的な能の演目での使われ方や歴史、現代への伝承についても紹介します。 -

人間国宝に認定された能楽師一覧と流派の違いを徹底紹介

人間国宝に認定された能楽師の一覧や選ばれる基準、流派の違い、代表的な人物のプロフィールまで詳しく解説します。能楽師になる道のりや最新認定者情報も掲載しています。 -

野村萬斎と和泉元彌は何が違う?狂言界を代表する二人の家系や流派の歴史を解説

野村萬斎と和泉元彌の関係や家系、流派の違いをわかりやすく紹介します。宗家制度や継承問題、狂言界の現状と未来への展望にも触れます。伝統芸能界での評価や芸歴も詳しく解説 -

日本と西洋の違いが面白い!文化や価値観のギャップを比較

日本と西洋の文化や価値観を歴史・マナー・生活習慣・食事やビジネスの面から比較し、その面白さや驚きを紹介します。伝統芸能や異文化体験にも触れ、世界をより深く知りたい方におすすめです。 -

能の流派とは?五大流派の特徴や代表演者・演目から違いと選び方まで徹底ガイド

能の五大流派の成り立ちや歴史、各流派の代表的な演者や演目、個性や見どころを詳しく紹介します。ワキ方や囃子方など他役割の流派の違いも解説し、初心者や現代社会との関わりについても触れます。 -

狂言とは何かを簡単に知りたい方へ|特徴や歴史、楽しみ方を初心者向けに解説

狂言の基礎知識や歴史、能との違いから代表的な演目や役柄、装束の特徴、独特の笑いと表現技法まで網羅的に紹介。初めて鑑賞する際のポイントや現代での継承についてもまとめています。 -

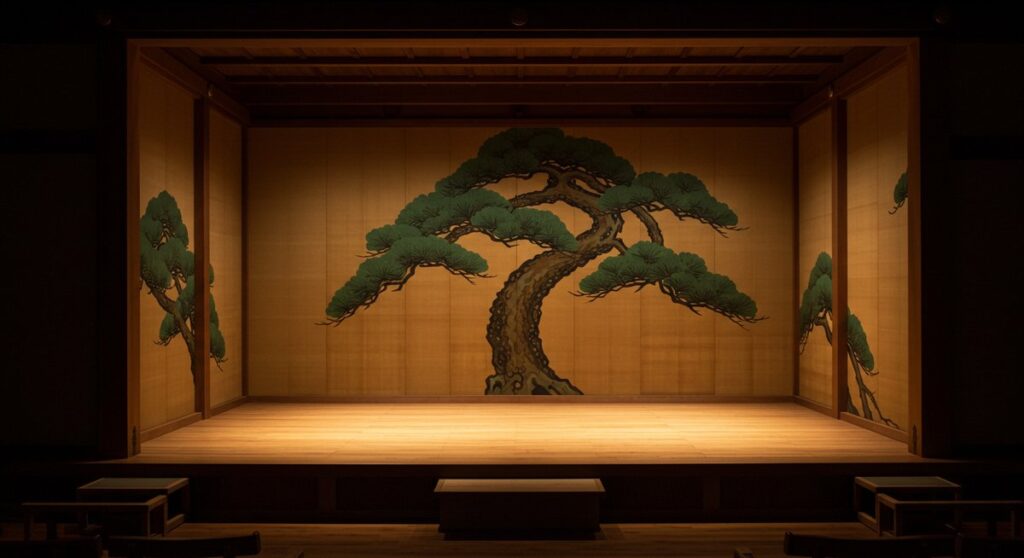

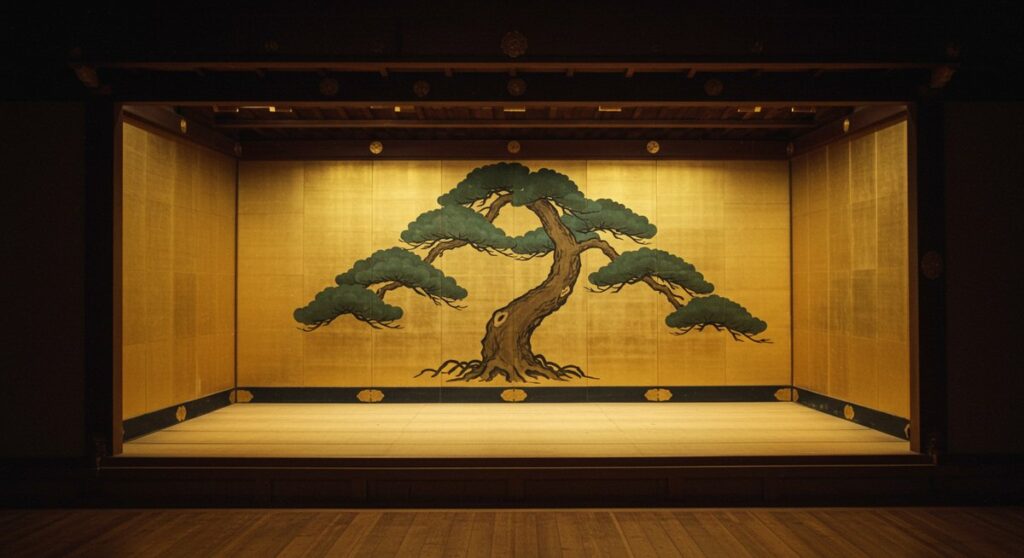

能舞台の松が持つ意味と役割とは?鏡板に描かれる理由や日本文化との深い関わりを探る

能舞台に描かれる松の意味や歴史、デザインの違い、各地の特徴を詳しく解説します。松が神聖視される背景や伝統芸能との関係、鑑賞時の見どころや逸話も紹介。能の舞台に欠かせない松の魅力に迫ります。 -

宝くじを買う日は関係ない?当選確率と吉日の本当の意味

宝くじを買う日と当選確率の関係や吉日の種類、縁起の良い日が注目される理由について解説します。よく当たる売り場の特徴や保管方法、迷信との付き合い方も紹介。買う日にこだわるより大切なポイントを押さえましょう。 -

世界のお面が語る歴史と文化の魅力とは?地域ごとの仮面文化や現代の楽しみ方も紹介

世界各地で生まれたお面の歴史や宗教儀式・祭りとの関わりを解説。アジア・アフリカ・ヨーロッパの代表的なマスク文化や、現代に受け継がれる伝統とアート、体験やコレクション方法も紹介します。

新着記事

-

乃木神社は何の神様が祀られている?乃木希典と妻・静子の御祭神と参拝で得られるご利益

乃木神社に祀られる御祭神は乃木希典とその妻・静子です。建立の経緯や市民の関わり、赤坂との結びつきを年表でわかりやすく解説します。参拝で期待できるご利益や授与品の特色、参拝マナーや周辺の見どころも紹介します。 -

金閣寺と銀閣寺を建てた人は誰か?足利義満と義政の違いを簡単に解説

金閣寺と銀閣寺を建立したのはそれぞれ足利義満と足利義政です。建立の時期や目的の違いをわかりやすく整理します。庭園や装飾の特徴やその後の変化まで訪問前に押さえておきたいポイントを紹介します -

厄年や不運を変えたい人へ|京都で効果が期待できる厄除け神社9選

京都で厄除けの効果が高い神社を厳選して紹介します。伏見稲荷や八坂、石清水八幡など由緒ある社の特徴と祈祷の流れを分かりやすく解説します。参拝前のマナーや費用の目安も押さえ、訪問予定の参考にしてください。 -

無病息災を願うならここ!最強とされる参拝先と短時間で効く祈り方

無病息災を願う人に向けて、最強とされる神社の参拝先を地域別に紹介します。短時間でもできる参拝のコツや人気の授与品の選び方、初詣と日常参拝の違いもわかりやすく解説します。参拝前後の準備や拝礼の手順、日々の習慣でできる健康祈願の一歩もお伝えします。 -

交通安全お守りの有名どころはどこ?今すぐ選びたい厳選3社

谷保天満宮や明治神宮、大國魂神社など交通安全で知られる有名社寺と授与所の特徴を分かりやすく紹介します。通販で買える品や授与の流れ、車祓いや初穂料の目安、古いお守りの返し方まで一度に確認できます。バイクや自転車向け、車内の置き場所選びまで役立つ情報を短くまとめました。 -

夜でも行く前に必読!京都の心霊スポット安全ガイド

京都の心霊スポットを訪れる前に知っておきたい注意点と準備をまとめました。立ち入り禁止や夜間の単独行動を避け、地元や遺構に配慮する心得を解説します。代表的な場所ごとの伝承や写真・記録のマナーも紹介するので、安全に巡る参考にしてください。 -

伏見桃山陵で印象的な一枚を撮る方法!訪れる前の準備から編集まで

伏見桃山陵の魅力を写真で引き出すコツを紹介します。訪れる前の注意点や短時間で目を引く構図、スマホと一眼それぞれの使い方がわかります。時間帯・季節別の狙いどころや編集・SNS投稿のポイント、撮影マナーも解説します。 -

京都で藤の花を楽しむ完全ガイド|平等院・城南宮・才ノ神・普門寺ほか春に訪れたい名所

京都の藤の名所を厳選して紹介します。平等院や城南宮、福知山の才ノ神や普門寺、京丹後の藤棚トンネルまで見どころと撮影スポットを解説。開花時期や混雑、アクセス、持ち物や周辺グルメ情報まで春の藤めぐりに役立つ情報をまとめました。 -

建仁寺で見る風神雷神図屏風|見学前に知るべき時間・ルールと鑑賞のコツ

建仁寺所蔵の風神雷神図屏風を訪ねる前に知っておきたい基本情報をわかりやすく解説します。見学所要時間や混雑回避、展示場所や写真撮影のルールなど実用的な案内を紹介します。制作背景や画材、琳派との関係にも触れ、鑑賞を深めるポイントをまとめます。 -

伏見稲荷の効率的な回り方ガイド|30分から半日まで時間別ルートと撮影のコツ

伏見稲荷を短時間で回る方法から山頂までの定番ルート、混雑を避ける時間帯や子連れ・高齢者への配慮まで紹介します。写真をきれいに撮るコツや30分・1時間・半日別のモデルコースも掲載。裏参道や食べ歩き、御朱印の注意点まで確認できる一冊です。